ピンポイント学習

だいだいろ

半導体はトランジスタや集積回路などに広く使われていて、導体と絶縁体の間の物質だよ。

【半導体とは】

導体と絶縁体の中間の電気伝導率をもつ物質。低温では電流をほとんど通さないが、高温になるにつれて導体として働く。

- n形半導体(ネガティブ)

:電子を余計に持った半導体。

- p型半導体(ポジティブ)

:電子が足りない半導体。正孔が電子の代わりに動く。

だいだいろ

主にカーボンやシリコンが使われているみたい。

【ダイオードとは】

n形半導体とp形半導体を接合したもの。接合面付近では、自由電子と正孔が結合して消滅し、空乏層が生まれる。

- 特徴

①p➡n方向にのみ電流を流す。

②逆方向に電圧を掛けると、電流は流れず空乏層が広がる。 - 正孔

:電子が足りない穴。 - 空乏層

:キャリア(自由電子や正孔)がほとんどなく、電気的に絶縁された領域。

だいだいろ

ダイオードは電気の流れを一方通行にする為に使われるよ。

【ダイオードの応用回路】

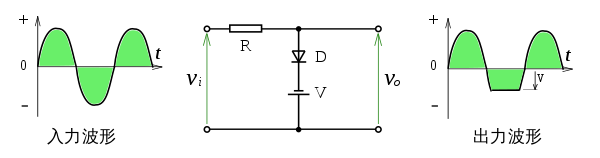

ピーククリッパ回路(波形の上部分を切り取り)

ベースクリッパ回路(波形の下部分を切り取り)

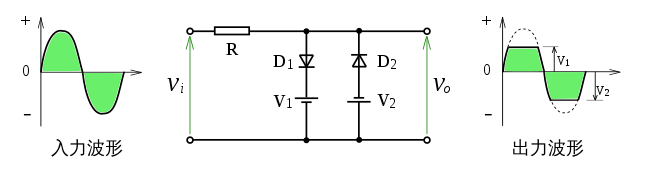

リミッタ回路(ピーククリッパ+ベースクリッパ)

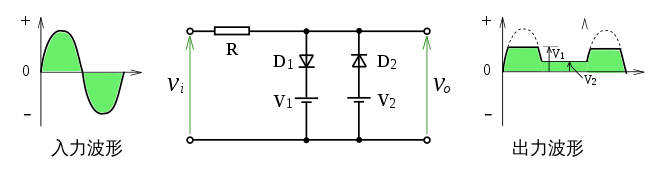

スライサ回路(波形の一部をうすく切りとるように機能)

だいだいろ

覚え方を下にまとめてみたよ!

覚え方

【ピーク回路】

波形= 上波形カット

回路= ダイオードと電源が逆方向

【ベース回路】

波形= 下波形カット

回路= ダイオードと電源が同方法

【リミッタ回路】

波形= ピーク+ベース

回路= ピーク+ベース

【スライサ回路】

波形= 横長

回路= 2つの電源が同方向

過去問

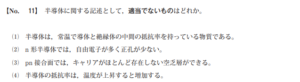

令和元年度2級(学科・後期)No.11

問題

半導体に関する記述として、適当でないものはどれか。

- 半導体は、常温で導体と絶縁体の中間の抵抗率を持っている物質である。

- n形半導体では、自由電子が多く正孔が少ない。

- pn接合面では、キャリアがほとんど存在しない空乏層ができる。

- 半導体の抵抗率は、温度が上昇すると増加する。

だいだいろ

半導体は温度が上がると電気が流れやすくなる物質だったよね。つまり抵抗率は低下するよ。

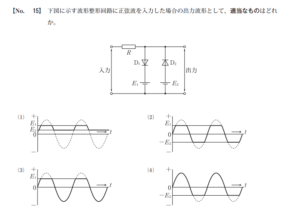

令和元年度1級(学科・A)No.15

問題

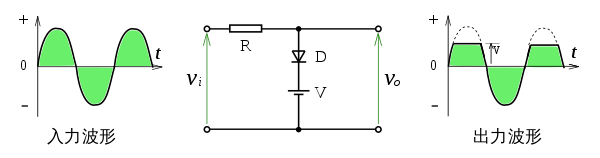

下図に示す波形整形回路に正弦波を入力した場合の出力波形として、適当なものはどれか。

だいだいろ

2つの電源が同方向なのは、横長波形のスライサ回路だね。

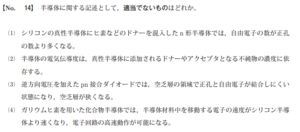

令和元年度1級(学科・A)No.14

問題

半導体に関する記述として、適当でないものはどれか。

- シリコンの真性半導体にヒ素などのドナーを混入したn形半導体では、自由電子の数が正孔の数より多くなる。

- 半導体の電気伝導率は、真性半導体に添加されるドナーやアクセプタとなる不純物の濃度に依存する。

- 逆方向電圧を加えたpn接合ダイオードでは、空乏層の領域で正孔と自由電子が接合しにくい状態になり、空乏層が狭くなる。

- ガリウムヒ素を用いた化学物半導体では、半導体材料中を移動する電子の速度がシリコン半導体より速くなり、電子回路の高速動作が可能になる。

だいだいろ

pn接合部に逆方向電圧を加えると、電流は流れずに空乏層が広がるよ。

次の記事⇩

【資格論】過去問攻略!!電気通信施工管理(基礎編㉖トランジスタ・FET)国家資格『電気通信施工管理技士』を1日30分の学習で取得させる攻略記事です。今回は基礎編26番『トランジスタ』。学習範囲をギュッと絞り、効率良くピンポイント学習していきましょう。...

記事一覧⇩